মানব ইতিহাসের সেই আদিকাল থেকেই মানুষ ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসের সাথে পাশাপাশি বসবাস করে আসছে। বুবনিক প্লেগ থেকে শুরু করে গুটিবসন্ত প্রতিরোধে আমরা সক্ষম হয়েছি, পক্ষান্তরে পালটা ব্যবস্থা হিসেবে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়াও নিত্যনতুন উপায় বের করে ফেলেছে আমাদেরকে নতুন উপায়ে সংক্রমণ করার জন্য।

আলেকজান্ডার ফ্লেমিংয়ের পেনিসিলিন আবিষ্কারের পর থেকে প্রায় শতবর্ষ হতে চলল আমাদের এন্টিবায়োটিক ওষুধ আছে। জবাবে ব্যাকটেরিয়া বিবর্তিত হয়েছে এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধে। এই যুদ্ধের কোন শেষ নাই কারণ, আমরা রোগজীবাণুর গবেষণায় এত সময় ব্যয় করেছি যে মাঝে মাঝে সৃষ্টি করে ফেলি প্রাকৃতিক অচলাবস্থা।

কী হবে যদি আমরা হঠাৎ করেই হাজার হাজার বছরের পুরনো মরণঘাতী ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার সংস্পর্শে চলে আসি অথবা এমন জীবাণুর সংক্রমণ হল যার সাথে আগে কোনদিন পরিচিত ছিলাম না? সম্ভবত আমরা অনাকাঙ্ক্ষিত জীবাণু খুঁজে পেয়ে গেছি। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে হাজার বছরের হিমশীতল পার্মাফ্রস্ট ( বরফের স্তরে থাকা চির জমাট মাটি ) গলে যাচ্ছে এবং পার্মাফ্রস্ট গলে যাওয়ার ফলে বরফ মাটির নিচে এতদিনের সুপ্ত ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস মুক্ত হয়ে সজীব হয়ে উঠছে।

Reindeer (Rangifer tarandus) migrating (Credit: Eric Baccega/naturepl.com)

মেরু অঞ্চলে সাইবেরিয়ার বরফাচ্ছন্ন ইয়ামাল পেনিনসুলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ২০১৬ সালের আগস্টে ১২ বছরের একটা ছেলে অ্যানথ্রাক্স আক্রান্ত হয়ে মারা যায় এবং কমপক্ষে আরও ২০ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়। ধারণা করা হয়, ৭৫ বছর আগে এখানে একটা বলগাহরিণ অ্যানথ্রাক্স আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিল এবং হরিণের মৃতদেহটি পার্মাফ্রস্টের স্তরে জমে অ্যানথ্রাক্সের ফাঁদে পরিণত হয়। ২০১৬ সালের গ্রীষ্মের গরমে পার্মাফ্রস্ট গলতে শুরু করার আগ পর্যন্ত হরিণের মৃতদেহটি সেখানেই ছিল। বরফ গলে যাওয়ার ফলে সেখান থেকে অ্যানথ্রাক্সের জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশের পানি, মাটি এমনকি দৈনন্দিন খাদ্য শৃঙ্খলে। ঐ এলাকায় ঘাস খেতে আসা ২০০০ হরিণ অ্যানথ্রাক্স আক্রান্ত হয় এবং অল্পমাত্রায় মানুষের মাঝেও সংক্রমিত হয়েছিল। ভয় হয়, এরকম সংক্রমণ কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।

Permafrost in Svalbard (Credit: Wild Wonders of Europe/de la L/naturepl.com)

পৃথিবী যত উষ্ণ হবে পার্মাফ্রস্টের বরফ তত দ্রুত গলতে শুরু করবে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে প্রতি বছর গ্রীষ্মে প্রায় ৫০ সেমি বরফের উপরের স্তর গলে যায়। কিন্তু বর্তমানে পৃথিবীর উষ্ণতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে লাগামহীন গতিতে, ফলে বরফের অনেক পুরনো স্তর উন্মুক্ত হয়ে পড়ছে। পার্মাফ্রস্টের অনাদিকালের জমাট বরফে কটেরিয়ার দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে পারে, এমনকি লক্ষ লক্ষ বছর পরেও তাদেরকে পাওয়া যায় অবিকৃত অবস্থায়। সার্বিক বিবেচনায় মনে হচ্ছে বরফ গলে যাওয়া মানে হল সম্ভাব্য রোগজীবাণুর প্যান্ডোরার বাক্স খুলে যাওয়া। পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় মেরু অঞ্চলের তাপমাত্রা প্রায় তিনগুণ দ্রুত হারে বাড়ছে। যেহেতু বরফের স্তূপ, হিমায়িত মাটি দ্রুত গলে যাচ্ছে সুতরাং এখানে আটকে থাকা সংক্রামক জীবাণু মুক্ত হয়ে যেতে পারে।

ফ্রান্সের আইএক্স মার্সেই ইউনিভার্সিটির বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানী জ্য মিশেল ক্লাভেরি বলেন, “পার্মাফ্রস্ট আণুবীক্ষণিক অণুজীব এবং ভাইরাসের অভয়ারণ্য। এখানে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, এখানে নেই কোন অক্সিজেন এবং এখানে রাজত্ব করে চির অন্ধকার। মানুষ বা যেকোনো প্রাণীকে সংক্রমণ করতে পারে এমন ভয়াবহ সংক্রামক রোগের জীবাণু সম্ভবত পার্মাফ্রস্টের স্তরে স্তরে জমে আছে এবং তারা অতীতে বৈশ্বিক মহামারীর জন্ম দিয়েছিল।

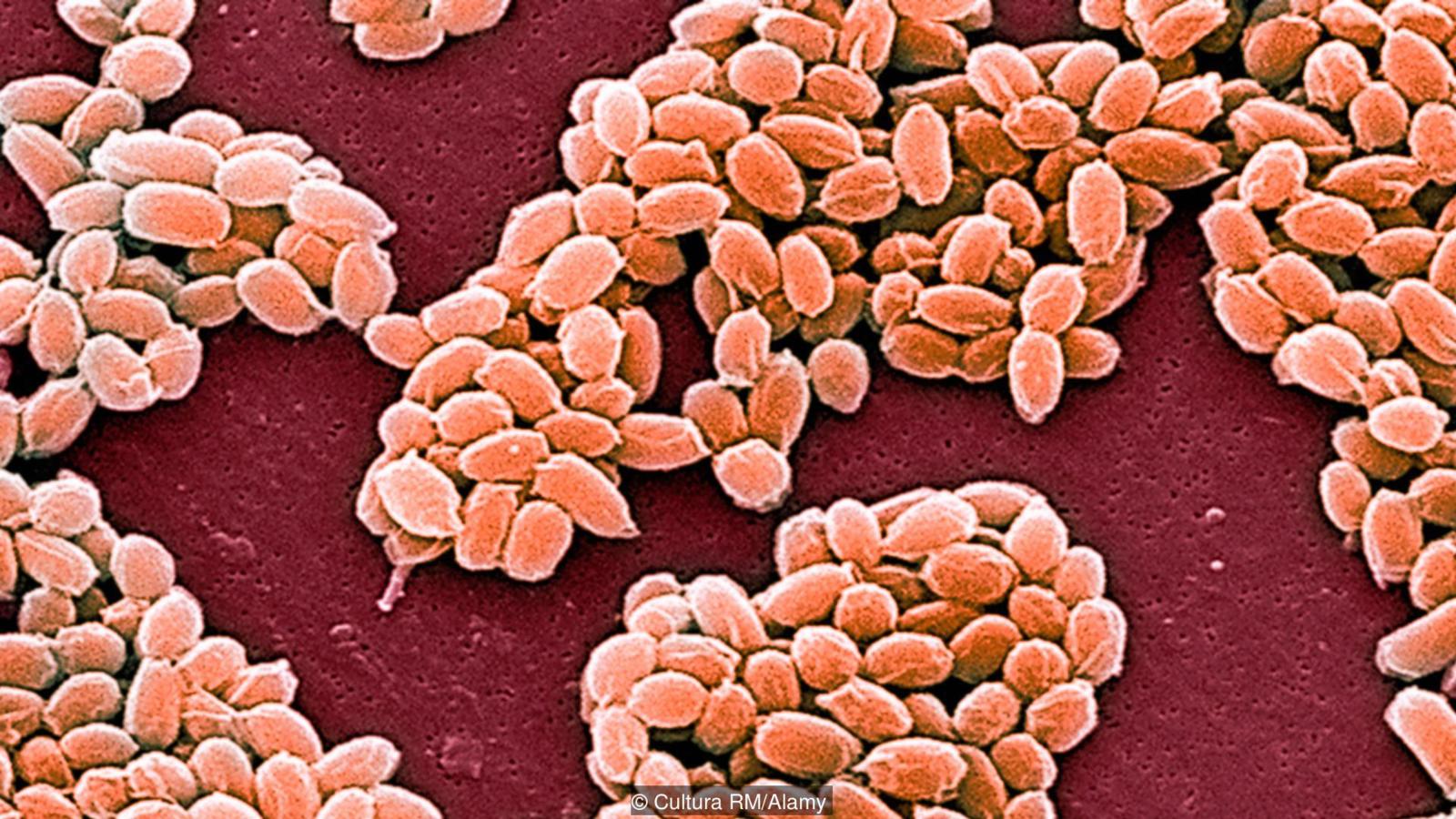

শুধু সাইবেরিয়াতেই ২০ শতকের শুরুর দিকে দশ লক্ষাধিক বলগাহরিণ মারা যায় অ্যান্থ্রাক্স আক্রান্ত হয়ে। এত মৃতদেহকে অনেক গভীর মাটির নিচে কবর দেয়া সম্ভব ছিল না। বাধ্য হয়েই তাদেরকে কবর দিতে হয়েছিল মাটির উপরিভাগে। রাশিয়ার উত্তরাঞ্চলে মৃত হরিণের এরকম ৭০০০ গণকবর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। অজানা আশঙ্কার ব্যাপার হল, বরফ মাটির আস্তরণ ভেদ করে হরিণের মৃতদেহ থেকে এখন অ্যান্থ্রাক্স বাইরে আসার জন্য ওঁত পেতে আছে।

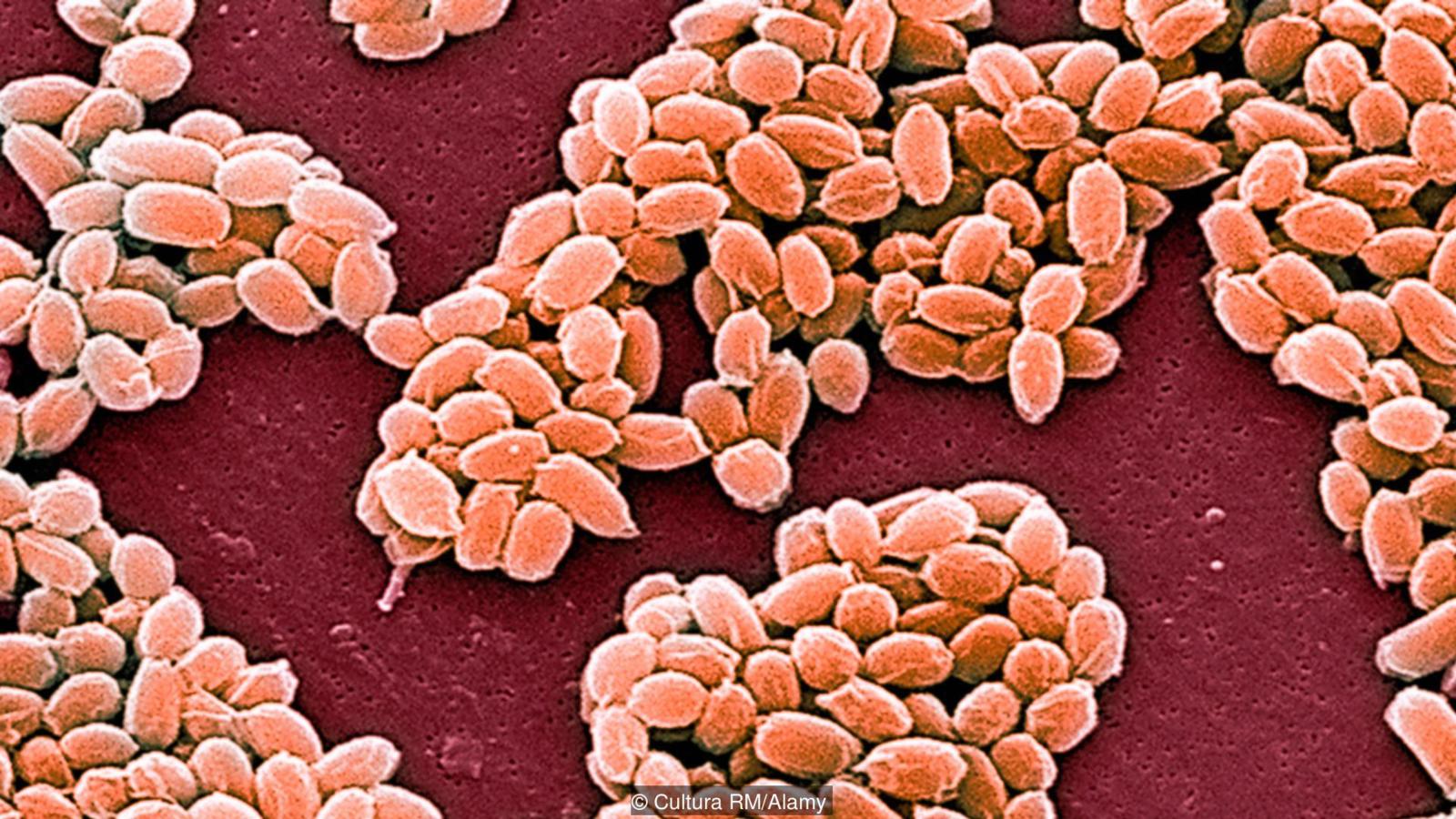

Anthrax spores can survive for decades (Credit: Cultura RM/Alamy)

মৃত মানুষ এবং প্রাণীদের শত শত বছর ধরে পার্মাফ্রস্টে কবর দিয়েছে। সুতরাং এটা সহজেই অনুমেয় যে, সংক্রামক জীবাণু বেরিয়ে আসতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি আলাস্কার বরফাচ্ছন্ন গণকবর থেকে ১৯১৮ সালের স্প্যানিশ ফ্লু আক্রান্ত হয়ে মরে যাওয়া শরীর থেকে স্প্যানিশ ফ্লু ভাইরাসের আরএনএ আবিষ্কার করছেন। গুটিবসন্ত এবং বুবনিক প্লেগে মৃতদেরও কবর দেয়া হয়েছিল সাইবেরিয়াতে। ২০১১ সালের এক গবেষণায় বরিস রেভিচ এবং মারিনা পোডোলনায়া লিখেছেন, “পার্মাফ্রস্ট গলে যাওয়ার কারণে ১৮ এবং ১৯ শতকের সংক্রমণে মৃতদের লাশ থেকে সংক্রামক রোগ ফিরে আসতে পারে, বিশেষ করে যেখানে তাদের কবর দেয়া হয়েছিল।”

২০০৫ সালে নাসার এক গবেষণায় একদল বিজ্ঞানী আলাস্কার একটা জমে যাওয়া পুকুর থেকে ৩২,০০০ বছরের পুরনো ব্যাকটেরিয়া পুনর্জীবিত করেছেন। ১৮৯০ সালের দিকে সাইবেরিয়াতে গুটিবসন্ত মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে। একটা শহরের প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ গুটিবসন্তে মারা যায়। এত মৃতদেহকে কলিমা নদীর তীরে বরফ মাটির সামান্য নিচের স্তরে গণকবর দেয়া হয়। ১২০ বছর পরে বন্যার পানিতে কলিমা নদীর তীর ভাঙতে শুরু করে এবং পার্মাফ্রস্ট গলে যাওয়ার কারণে নদী ভাঙনের গতি আরও তীব্রতা পায়। আলাস্কায় প্রাপ্ত ‘কারনোব্যাকটেরিয়াম প্লাইস্টোসেনিয়াম’ অণুজীবটি পার্মাফ্রস্টে জমেছিল সেই প্লাইস্টোসিন যুগ থেকে যখন পৃথিবীতে দুর্দান্ত প্রতাপে ঘুরে বেড়াতো পশমে আবৃত বিশালাকার হাতি। এরপর বরফ গলা শুরু হতেই অণুজীব মুক্ত হয়ে আশেপাশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং তারা এখনো পূর্বের মতই অবিকৃত আছে। অণুজীব মুক্ত হয়েই দ্রুত সংক্রামক হয়ে যায়।

১৯৯০ সালে রাশিয়ার নোভোসিবির্স্ক শহরের স্টেট রিসার্স সেন্টার ফর ভাইরোলজি এবং ব্যাকটেরিওলজি’র গবেষকরা সাইবেরিয়ার গোর্নি আলতাই অঞ্চলে প্রাপ্ত পাথর যুগের মানুষের ফসিল পরীক্ষা শুরু করেন। পাশাপাশি তারা রাশিয়ার পার্মাফ্রস্টে কবর দেয়া ১৯ শতকে গুটিবসন্ত মহামারীতে মৃতদের লাশের নমুনা পরীক্ষা শুরু করেন। গবেষকরা বলছেন, মৃতদেহে তারা গুটিবসন্তের ফলে ক্ষতের দাগ দেখতে পেয়েছেন। যদিও তারা গুটিবসন্তের ভাইরাস খুঁজে পাননি, কিন্তু তারা গুটিবসন্তের ডিএনএ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন। বরফের স্তরে হিমায়িত ব্যাকটেরিয়ার জীবন ফিরে পাওয়া নিশ্চিতভাবে বলা যায় এটাই প্রথমবার নয়।

Bacteria have been found dormant in Antarctic ice (Credit: Colin Harris/Era Images/Alamy)

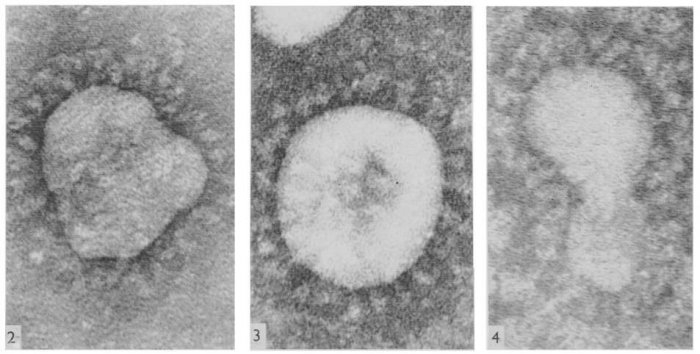

দুই বছর বাদে বিজ্ঞানীরা এন্টার্কটিকার বিকন এবং মুলিন পাহাড়ি উপত্যকার একটা হিমবাহর নিচে বরফের স্তর থেকে ৮ মিলিয়ন বছরের পুরনো ব্যাকটেরিয়া পুনর্জীবিত করেন। একই অনুসন্ধানে বরফ থেকে ১ লাখ বছরের পুরনো ব্যাকটেরিয়া খুঁজে পাওয়া যায়। তবে আশার কথা হচ্ছে সব ব্যাকটেরিয়া কিন্তু পার্মাফ্রস্টে জমে থাকার পরে ফিরে আসতে পারে না। কিন্তু অ্যানথ্রাক্স ব্যাকটেরিয়া ফিরে আসতে পারে, কারণ অ্যানথ্রাক্স নিজের সুরক্ষার জন্য একধরণের খোলস তৈরি করে, যা খুব শক্ত এবং জমাট অবস্থায় শত শত বছর বেঁচে থাকতে পারে। কিছু ব্যাকটেরিয়া নিজের শক্ত আবরণ তৈরি করতে পারে এবং বরফের মধ্যে দীর্ঘদিন নিজেদেরকে টিকিয়ে রাখতে পারে যেমন টিটেনাস, ক্লোস্ট্রিডিয়াম বোটুলিনাম। বোটুলিনামের কারণে বোটুলিজম নামে বিরল এক ধরণের রোগ হয় যার ফলে মানুষ পঙ্গু হতে পারে এমনকি মৃত্যুও অস্বাভাবিক নয়। কিছু ছত্রাকও দীর্ঘদিন পার্মাফ্রস্টে জীবিত থাকতে পারে। কিছু ভাইরাস তো প্রায় অমরত্ব প্রাপ্ত।

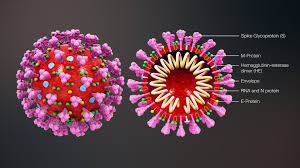

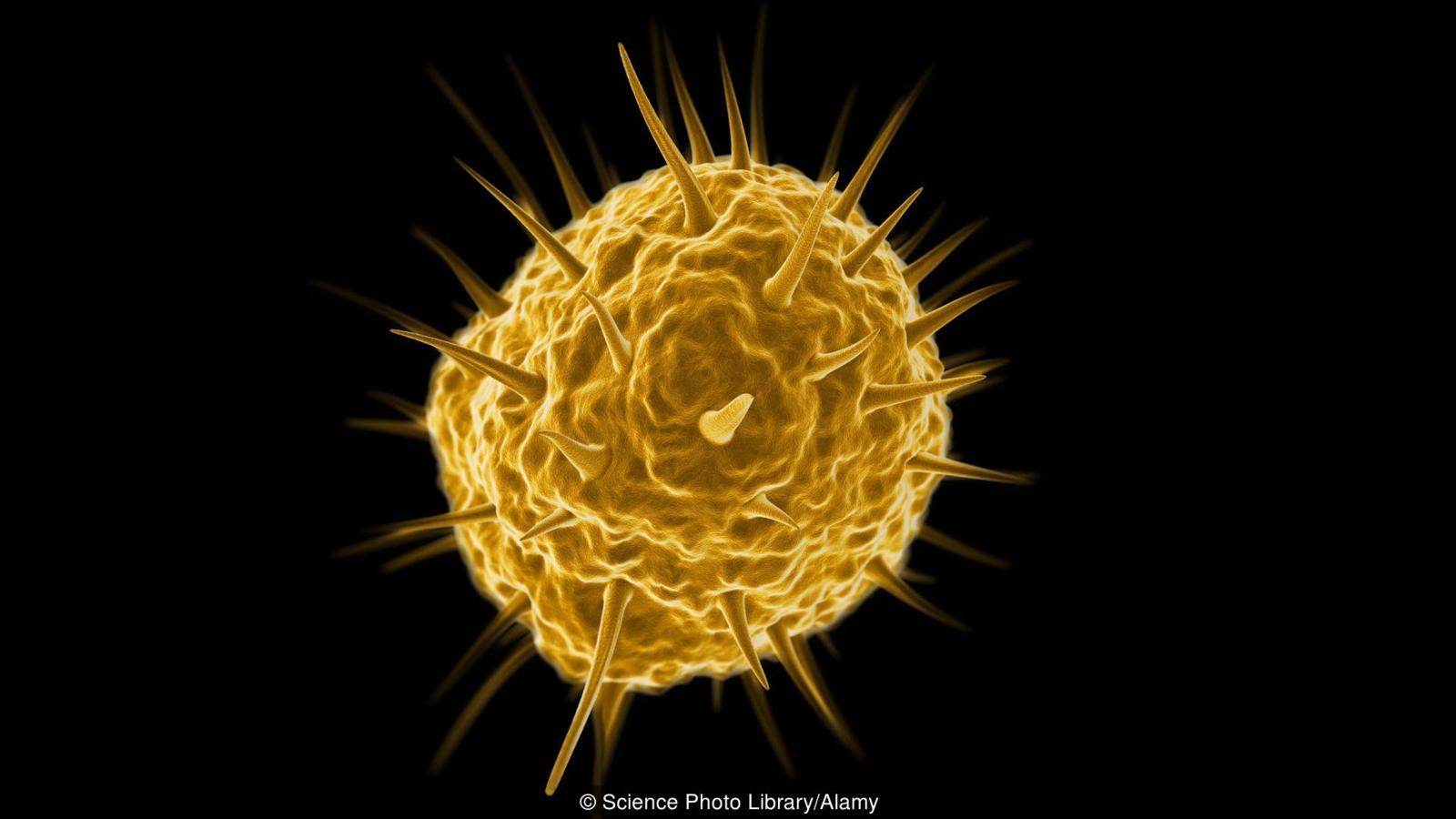

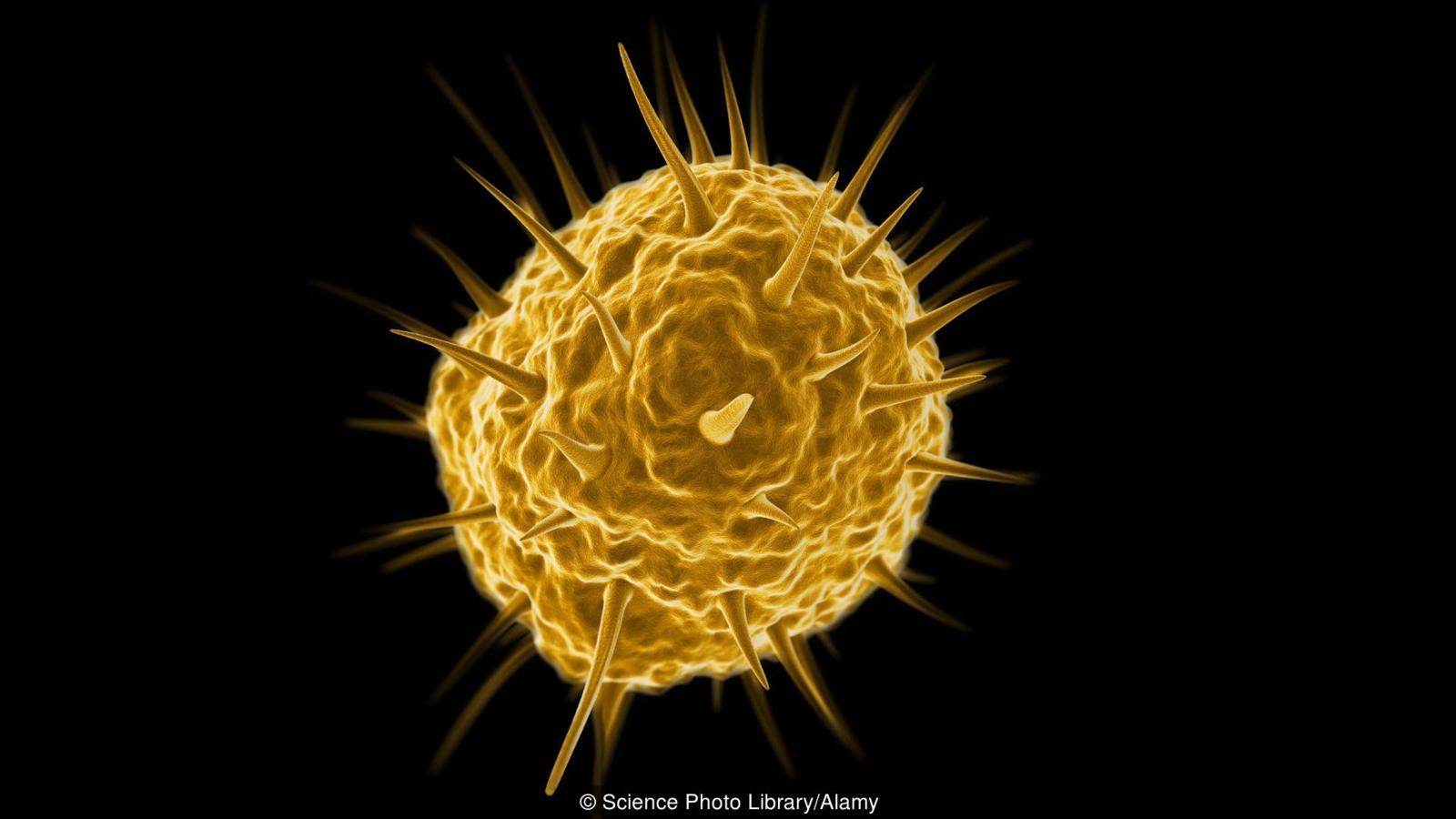

Mimivirus, an example of a giant virus (Credit: Science Photo Library/Alamy)

২০১৪ সালে মিশেল ক্লাভেরির নেতৃত্বে একদল গবেষক সাইবেরিয়ার পার্মাফ্রস্টে জমাট ৩০,০০০ বছর আগের ‘পিথোভাইরাস সাইবেরিকাম’ এবং ‘মলিভাইরাস সাইবেরিকাম’ নামে দুইটা ভাইরাস চিহ্নিত করেন। এই দুইটি ভাইরাসই অন্য ভাইরাসের তুলনায় বড় যা প্রচলিত মাইক্রোস্কোপ দিয়েই দেখা সম্ভব। তুন্দ্রাঞ্চলের অববাহিকার ১০০ ফুট গভীরে ভাইরাস দুটিকে পাওয়া যায়। ভাইরাস পুনর্জীবিত হওয়ার সাথে সাথেই সংক্রামক হয়ে ওঠে। আমাদের জন্য আশার কথা হলো, এই ভাইরাসগুলো শুধু এককোষী অ্যামিবাকে সংক্রামিত করে। তবে গবেষণা বলছে, অন্যান্য ভাইরাস যেগুলো মানুষকে সংক্রামিত করতে পারে সেগুলো ঠিক একই প্রক্রিয়ায় জেগে উঠবে। বড় আকারের ভাইরাসগুলো অধিক ভয়ানক এবং তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করা প্রায় অসম্ভব।

বৈশ্বিক উষ্ণতার জন্য পার্মাফ্রস্ট গলে যাওয়া একমাত্র হুমকি নয়। আর্কটিক সাগরের জমাট বরফ গলছে অনেক বছর ধরে, ফলে সাইবেরিয়ার উত্তর সমুদ্রতটের সাথে সাগরের সংযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। তদুপরি এই এলাকায় নতুন করে শুরু হয়েছে শিল্প বিপ্লব, কলকারখানার বর্জ্য সরাসরি মিশে যাচ্ছে সমুদ্রে, ক্রমশ লাভজনক হয়ে উঠছে সোনা এবং অন্যান্য খনিজ আকরিক সংগ্রহ, তেল ও গ্যাস কূপ খনন। মিশেল ক্লাভেরি বলেন, এই মুহূর্তে এই অঞ্চলের প্রতিবেশ বিপন্ন হচ্ছে এবং পার্মাফ্রস্ট গলে যাওয়ার ফলে আশংকায় হচ্ছে সমূহ দুর্যোগ অতি সন্নিকটে। যাইহোক, খনিজ উত্তোলন এবং তেলের কূপ খনন করলে প্রাচীন বরফের স্তর আরও দ্রুত গলে যেতে পারে। যদি কোন সংক্রামক ভাইরাস সেখানে থেকে থাকে তাহলে তারা উন্মুক্ত হয়ে যাবে এবং ডেকে আনবে ভয়ানক বিপর্যয়। অপেক্ষাকৃত বড় ভাইরাসগুলোই সংক্রমণ মহামারির জন্য প্রধানত দায়ী।

Neanderthals once lived in Siberia (Credit: The Natural History Museum/Alamy

ক্লাভেরি বলেন, আর্কটিক অঞ্চলে মানুষের মাঝে সংক্রামিত প্রাচীন ভাইরাস আবার ফিরে আসতে পারে। বহু পূর্বে নিয়ান্ডারথাল বা ডেনিসোভানের মত মানুষের অন্য প্রজাতি সাইবেরিয়াতে ভাইরাস এবং অন্যান্য জরা ব্যাধিতে ভুগেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বেঁচে থাকা অবশিষ্ট নিয়ান্ডারথাল মানুষদের দেখা মেলে ৩০ থেকে ৪০ হাজার বছর আগে রাশিয়াতে। সেই প্রজাতির মানুষ রাশিয়াতে দীর্ঘদিন স্থায়ীভাবে বসবাস করছিল, সেখানেই তারা অসুস্থ হয় এবং হাজার বছর ধরে মরতে মরতে নিঃশেষ হয়ে যায়। এদিকে নাসার বিজ্ঞানীরা মেক্সিকোর একটা খনির স্ফটিক থেকে ৫০ হাজার বছর আগের অণুজীবের সন্ধান পেয়েছেন। মেক্সিকোর উত্তরে নাইকা খনির একটা গুহার মধ্যে কিছু ধবধবে সাদা স্ফটিকের মধ্যে এই অণুজীব মিলেছে যেগুলো সৃষ্টি হয়েছিল লক্ষ লক্ষ বছর আগে। হাজার হাজার বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া নিয়ান্ডারথাল মানুষের সংক্রামিত ভাইরাস আমাদেরকেও আক্রমণ করতে পারে। এথেকে আভাস পাওয়া যায় ভাইরাস পৃথিবী থেকে চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে এমন ধারণা করা ভুল এবং ছদ্ম নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যাওয়া আরেকটা ভুল। ক্লাভেরি বলেন, সুতরাং এই কারণেই সব সময় ভ্যাকসিনের মজুদ ধরে রাখতে হবে, বলাতো যায় না কখন কাজে লাগে। যে কোনভাবেই হোক না কেন, ব্যাকটেরিয়া বর্তমানে প্রায় ১৮ ধরণের এন্টিবায়োটিক-রোধী হয়ে গেছে। অথচ এই ওষুধগুলো সংক্রমণ থেকে মুক্তির শেষ আশ্রয় হিসেবে বিবেচিত হয়। ২০১২৬ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রে গবেষকরা বলছেন, তারা Paenibacillus sp. LC231 ব্যাকটেরিয়ার সন্ধান পেয়েছেন যারা ৭০ শতাংশ এন্টিবায়োটিক বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম এবং কিছু ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক কোন কাজেই লাগবে না।

মানুষের মাঝে সংক্রমণ ঘটাতে পারে এমন ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়ার জেনেটিক বৈশিষ্ট্য খুঁজতে ২০১৪ সাল থেকে ক্লাভেরি পার্মাফ্রস্টের স্তরে জমে থাকা জৈব-কণার ডিএনএ বিশ্লেষণ করছেন। তিনি মানুষের জন্য ভয়াবহ ক্ষতিকর কয়েকটি ব্যাকটেরিয়ার সন্ধান পেয়েছেন। ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএ’তে নকশা করা আছে তার ক্ষতিকর দিক। ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসের মত রোগজীবাণু থেকে উৎপাদিত জৈব-কণা পোষকের শরীরে রোগজীবাণু সংক্রমণ করে, ফলে পোষক রোগে সংক্রামিত হয়।

ক্লাভেরির গবেষক দল কয়েকটি ভাইরাসের ডিএনএ পরম্পরা (সিকুয়েন্স) খুঁজে পেয়েছেন; এর মধ্যে কিছু মানুষের শরীরে চর্মরোগের জন্য দায়ী। কিন্তু তারা এখন পর্যন্ত এই অঞ্চলে গুটিবসন্তের ভাইরাসের সন্ধান পাননি। সঙ্গত কারণেই গবেষকরা রোগজীবাণু পুনর্জীবিত করতে পদক্ষেপ নেননি। তবে গবেষকরা বলছেন, মানুষের সাথে আপাতত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন রোগজীবাণু বরফ বা পার্মাফ্রস্ট ছাড়াও যেকোনো সময় যেকোনো স্থানে প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে।

The crystals in the Naica cave (Credit: SOTK2011/Alamy)

স্ফটিকের মধ্যে একধরণের তরল থলিতে ব্যাকটেরিয়ার জীবাণু আটকে থাকে কিন্তু যদি কোনভাবে তারা বাইরে আসতে পারে তবে তারা সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং নিজেই নিজের বংশবৃদ্ধি শুরু করে। প্রতিটি রোগজীবাণুই বংশগতির ক্রমধারায় স্বতন্ত্র এবং বিবর্তন প্রক্রিয়ায় নতুন শ্রেণির জন্ম দেয়। গবেষকরা আরও পুরনো ব্যাকটেরিয়ার খোঁজ পেয়েছেন নিউ মেক্সিকোর লেচুগুইলা গুহার ভিতরে ১০০০ ফুট মাটির নিচে। পৃথিবীতে এই অণুজীবের দেখা মিলেছিল সর্বশেষ ৪ মিলিয়ন বছর আগে। তবে গবেষকরা তাদের গবেষণাপত্র এখনো প্রকাশ করেন নি।

Selenite formations in Lechuguilla Cave (Credit: Paul D. Stewart/naturepl.com)

গুহার মধ্যে কখনো সূর্যালোক প্রবেশ করেনি। এতটাই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন যে ভূপৃষ্ঠ হতে গুহার মধ্যে পানি পৌছাতে সময় লেগেছিল ১০ হাজার বছর। ব্যাকটেরিয়া মিলিয়ন মিলিয়ন বছর আগে থেকেই নিজেদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পেরেছিল। ব্যাকটেরিয়া সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় গুহার অন্ধকারে প্রায় ৪ মিলিয়ন বছর আটকে ছিল, তাদের সাথে মানুষের কোন সংস্পর্শ হয়নি কিন্তু যেহেতু মানুষের সংক্রমণ চিকিৎসায় এন্টিবায়োটিক ব্যবহৃত হয় সেহেতু নতুন ব্যাকটেরিয়া একসময়ে এন্টিবায়োটিকরোধী হয়ে উঠবে। বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, যে ব্যাকটেরিয়া মানুষের ক্ষতি করে না সেগুলোও প্রাকৃতিকভাবে এন্টিবায়োটিকরোধী হয়। একারণেই অনুমান করা হচ্ছে কিছু ব্যাকটেরিয়া মিলিয়ন মিলিয়ন বছর আগে থেকেই এন্টিবায়োটিকরোধী।

Permafrost on the Tibetan plateau (Credit: Gertrud & Helmut Denzau/naturepl.com)

এরকম প্রাচীন এন্টিবায়োটিকরোধী ব্যাকটেরিয়া ক্লিনিক থেকে বিবর্তিত হয় না। ঠিক একই কারণে বিভিন্ন প্রকার ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া অন্যান্য অণুজীবের সাথে টিকে থাকার যুদ্ধে অতিরিক্ত সুবিধা পাওয়ার জন্য নিজেরাই প্রাকৃতিক উপায়ে নিজেদের এন্টিবডি সৃষ্টি করে। একই প্রক্রিয়ায় অ্যালেক্সান্ডার ফ্লেমিং পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন। গবেষণা পাত্রে ব্যাকটেরিয়া মারা যাওয়ার পর অন্য একটা ব্যাকটেরিয়া সংক্রমিত হয়।

অন্ধ বন্ধ গুহার মধ্যে যেখানে আলো বাতাস নাই, খাদ্য নাই সেখানে অণুজীবদের টিকে থাকতে হলে অবশ্যই যুদ্ধ করতে হয়। পেনিব্যাসিলাসের মত ব্যাকটেরিয়াকে অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী অণুজীবের সাথে যুদ্ধ করে মৃত্যু এড়াতে চাইলে তাকে অবশ্যই এন্টিবায়োটিকরোধী হয়ে যেতে হয়। ফলে আমরা বুঝতে পারি কেন কিছু ব্যাকটেরিয়া প্রাকৃতিকভাবেই অন্য ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাক ব্যাবহার করে নিজের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

এইসব ব্যাকটেরিয়া থেকেই আমাদের ব্যবহৃত এন্টিবায়োটিক ওষুধের প্রায় ৯৯.৯৯ শতাংশ তৈরি হয়। ব্যাকটেরিয়া কখনো মানুষের বানানো এন্টিবায়োটিক অতিক্রম করতে পারে না যুক্তরাষ্ট্রের ওহিও স্টেটের আক্রোন ইউনিভার্সিটির মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের অধ্যাপক হ্যাজেল বার্টনের নেতৃত্বে অণুজীব নিয়ে বিস্তর গবেষণা চলছে। হ্যাজেল বার্টন বলেন, “আমাদের এবং অন্যান্য গবেষকদের গবেষণা থেকে বোঝা যায় ব্যাকটেরিয়ার ক্রমশ এন্টিবায়োটিকরোধী হয়ে যাওয়া মোটেও ভাল লক্ষণ নয়। আমাদের অনুসন্ধানে প্রাপ্ত অণুজীব ভূপৃষ্ঠ থেকে বিচ্ছিন্ন গুহার মধ্যে নির্বাসিত ছিল ৪ থেকে ৭ মিলিয়ন বছর। তাদের শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভূপৃষ্ঠে প্রাপ্ত অন্যান্য ব্যাকটেরিয়ার তুলনায় জেনেটিক্যালি আলাদা করা সম্ভব। এই গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়, ব্যাকটেরিয়ার এই জিন ৪ থেকে ৭ মিলিয়ন বছরের পুরনো এবং মানুষের এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের ফলে তাদের এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্ম হয় নি”। যদিও পেনিব্যাসিলাস নিজেরা মানুষের জন্য ক্ষতিকর নয়, কিন্তু এরা নিজেদের প্রতিরক্ষা কৌশল অন্য রোগজীবাণুদের মাঝে সঞ্চারিত করতে পারে। তবে যেহেতু তারা মিলিয়ন বছর পাথরের মধ্যে ছিল সুতরাং তারা অন্যদের মাঝে এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ক্ষমতা সঞ্চার করে দেবে সেটাও অসম্ভব মনে হয়।

তদুপরি, প্রাকৃতিক এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা ব্যাকটেরিয়ার জন্য এত প্রয়োজনীয় যে পার্মাফ্রস্ট গলে যাওয়ার ফলে যে ব্যাকটেরিয়া বেরিয়েছে তাঁদের শরীরে হয়ত আগে থেকেই প্রতিরোধ ব্যবস্থা কার্যকর ছিল। এছাড়াও, ২০১১ সালে বিজ্ঞানীরা রাশিয়া এবং কানাডার মধ্যের চির তুষারাচ্ছন্ন বেরিনজিয়ান এলাকা থেকে প্রাপ্ত ৩০ হাজার বছরের পুরনো পার্মাফ্রস্টের ব্যাকটেরিয়া থেকে ডিএনএ আলাদা করেছে। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন, এই ব্যাকটেরিয়ার জিনে বেটা-ল্যাকটাম, টেট্রাসাইক্লিন, গ্লাইকোপেপ্টাইডের মত এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আছে।

Permafrost tundra in Siberia (Credit: Staffan Widstrand/naturepl.com)

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এইসব রোগজীবাণু নিয়ে আমাদের কতটা সচেতন থাকতে হবে? এই বিষয়ে বিস্তর যুক্তিতর্ক, মতভেদ আছে। একপক্ষ যুক্তি দিচ্ছেন, পার্মাফ্রস্ট থেকে বেরিয়ে যাওয়া জীবাণু কী ধরণের ঝুঁকি বয়ে আনবে তা এখনি নিশ্চিত করে বলা যায় না, তাই তাদের বিষয়ে সচেতনতা সম্পর্কেও কিছু বলা যাচ্ছে না। বরং আমাদের মনোযোগ দেয়া উচিৎ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যেসব হুমকি সেগুলো মোকাবেলায় সচেষ্ট হওয়া। যেমন, পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে দক্ষিণ গোলার্ধের ম্যালেরিয়া, কলেরা, ডেঙ্গুর মত ব্যাধি মহামারী উত্তর গোলার্ধেও ছড়িয়ে পড়বে, সেজন্য আশু সম্ভাব্য বিপদের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে।

অন্যপক্ষ বলছেন, আমরা যেহেতু আসন্ন জীবাণুদের সম্পর্কে কিছুই জানি না তাই ঝুঁকি অবহেলা করা যাবে না। ক্লাভেরি বলেন, “আমাদের তো বটেই অন্য যে কারো গবেষণাতেই দেখা যাচ্ছে জীবাণুর ফিরে আসার সম্ভাবনা, তার পুনর্জীবিত হতে পারে, আমাদেরকে সংক্রামিত করতে পারে”। কীভাবে তারা আসবে জানা নেই কিন্তু তাদের আসার সম্ভাবনা আছে। হতে পারে অনাগত ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ এন্টিবায়োটিক ওষুধেই নিরাময় হয়ে যাচ্ছে, অথবা অন্য কোন ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে হয়ত এন্টিবায়োটিক কাজ করে না। ফিরে আসতে পারে ভাইরাস। কী অদ্ভুত ব্যাপার, রোগজীবাণু দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকলে মানুষের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকে না। মানে শত্রু নাই তো যুদ্ধের প্রস্তুতি নাই। কিন্তু রোগজীবাণু যদি হঠাৎ করে চলে আসে (যেমন করোনা আসছে) তখন কিন্তু মানুষের শরীর অতর্কিত আক্রমণ সহ্য করতে পারবে না (যেমন এখন করোনার সংক্রমণ সহ্য করতে পারছে না)।